Au sein de l’Union européenne, la France se démarque par un modèle énergétique centré sur le nucléaire. Sa part dans le mix électrique s’élève à 70%, couvrant 40,3% de ses besoins.

Pour accélérer la lutte contre le changement climatique et ses impacts, un rééquilibrage du mix énergétique est en cours. Pour la France, un seul objectif : trouver un équilibre entre les énergies renouvelables et le nucléaire, en commençant par le solaire photovoltaïque.

Décryptons les enjeux du changement climatique et les choix politiques énergétiques effectués par l’Union européenne et la France.

Contexte et enjeux : la France, l’UE

Face au changement climatique, l’indispensable décarbonation de nos modes de vie

Rapport après rapport, les experts du GIEC (groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat - ONU) dressent un tableau alarmant de l’état de la planète. En août 2021, ils concluent que le réchauffement climatique est plus rapide que prévu ; en février 2022, ils exposent les effets de la crise climatique et donnent leurs préconisations pour nous y adapter ; le 4 avril dernier, leur nouvel opus présente les solutions à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du réchauffement climatique. Avec un objectif clair : le limiter à 1,5°C, conformément aux engagements pris par l’Accord de Paris de 2015.

A savoir :

La température à la surface du globe est déjà supérieure aujourd’hui d’environ 1,1°C par rapport à 1880 ; au rythme actuel, si rien ne change, elle atteindrait 4,4°C à la fin du siècle.

Les impacts, rapides et généralisés, de ce réchauffement sont bien tangibles aujourd’hui et concernent tous les continents. Les vagues de chaleur et les incendies de forêt se multiplient : 2020 a été l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées selon l’ONU. Depuis, les tempêtes sont plus fréquentes et violentes, engendrant inondations et glissements de terrain ; les sécheresses intenses, de plus en plus répandues, provoquent pénurie d’eau, désertification et amoindrissement des surfaces de terre cultivable. La montée du niveau des eaux due à la fonte des glaces a déjà atteint 20 cm depuis 1900 et pourrait être supérieure à 1 mètre en 2100 selon le GIEC ; la biodiversité décline, etc.

Carbone et effet de serre

Le réchauffement climatique résulte principalement de l’activité humaine et de l’utilisation des combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz. Ces énergies produisent des gaz à effet de serre dont le principal est le dioxyde de carbone (CO2). En s’accumulant dans l’atmosphère, il crée un effet de serre qui se traduit par un réchauffement global de l’atmosphère, des océans et des terres.

Aussi, en parallèle des baisses des rejets de CO2, l’ONU préconise de diminuer de 6% par an la production de combustibles fossiles entre 2020 et 2030 pour tenir ces objectifs.

La nécessaire décarbonation de l’économie

L’enjeu est donc double : réduire les émissions de GES, d’un côté, et assurer la transition énergétique, de l’autre, en passant des combustibles fossiles aux énergies renouvelables (EnR). À cet égard, l’Union européenne a fixé aux États membres des objectifs ambitieux : une réduction d’au moins 55% de leurs émissions de GES d’ici 2030, pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.

Cette décarbonation à marche forcée passe donc par une modification du mix énergétique européen et l’augmentation significative de la part des énergies renouvelables. L’objectif initial de 40% à l’horizon 2030 a même été relevé en mai à 45% par la Commission européenne.

Dans ce contexte, le solaire photovoltaïque (PV) a de nombreux atouts à faire valoir. Source d’énergie fiable parce qu’inépuisable, simple à installer, au coût faible et à l’intégration facile dans le paysage, cette énergie renouvelable rayonne : le marché est en forte croissance, le nombre de nouvelles installations de panneaux en Europe a atteint 25,9 GW en 2021 (+34%), selon SolarPower Europe.

Seule ombre au tableau, la production des modules solaires est aux mains des pays d’Asie. Aujourd’hui, uniquement 3% des panneaux photovoltaïques sont produits en UE.

Accélérer le développement des énergies renouvelables

Aussi, pour accélérer le développement de la production d’énergie solaire, et sortir de cet état de dépendance, l’UE souhaite structurer une filière industrielle européenne sûre et innovante, de la R&D à la production en incluant la fabrication de panneaux. Elle doit présenter cet été sa stratégie dans le solaire.

En France, l’objectif des pouvoirs publics est de multiplier par 10 la puissance installée pour dépasser les 100 GW d’ici 2050.

Même dépendance de l’UE et, dans une moindre mesure, de la France aux énergies fossiles. Un enjeu majeur de plus en plus prégnant en termes d’autonomie stratégique. Produire sur nos territoires l’énergie dont nous avons besoin devient plus que jamais crucial.

Le développement des énergies renouvelables est à cet égard une réponse efficace pour adapter le mix énergétique de l’UE et de la France.

Mix énergétique : quelles énergies utilisons-nous ?

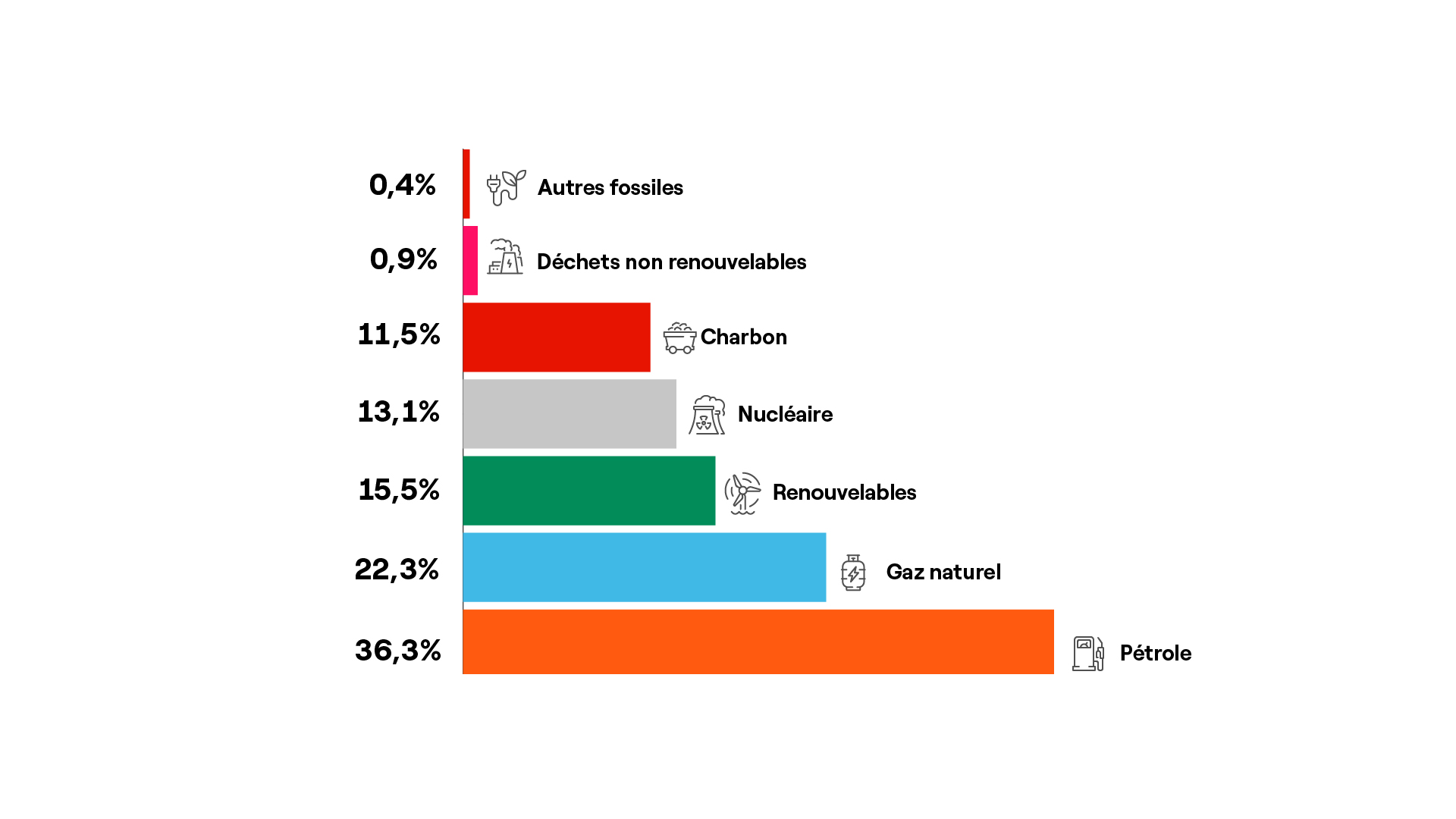

L’énergie a toujours été au cœur de l’Union européenne qui s’est bâtie dès 1951 autour des enjeux stratégiques du charbon et de l’acier (CECA). Troisième consommateur d’énergie (1,3 milliard de tonnes équivalent pétrole en 2019) après la Chine et les USA, elle présente un mix énergétique largement dominé, à 70%, par les énergies fossiles :

Depuis 1990, la part du fossile dans ce mix a diminué de 11%, au profit du renouvelable (+10 points). La part du nucléaire est restée stable en trente ans (13% environ), seuls 13 pays membres sur 27 intégrant du nucléaire dans leur mix, dont certains fortement, comme la Suède (30,1%), la Slovaquie (23,8%) et la Slovénie (19,8%). 26% de l’électricité du continent sont d’origine atomique.

En 2019, l’UE importait 60% de son énergie, engendrant une dépendance forte vis-à-vis notamment de la Russie et du Moyen-Orient.

La France, un modèle énergétique centré sur le nucléaire

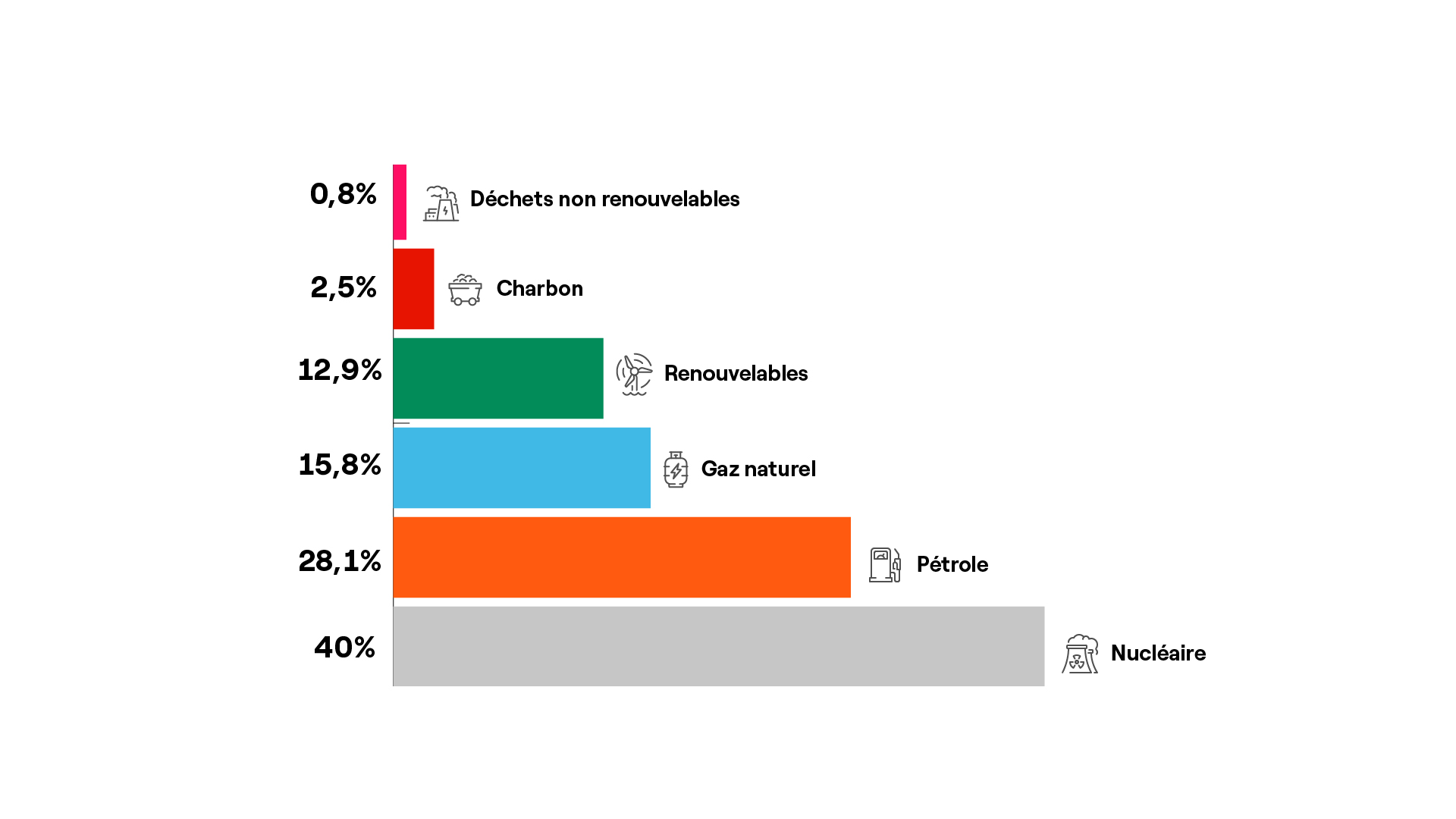

Cette dépendance énergétique touche aussi la France qui importe 98,5% de son pétrole (2e plus gros consommateur après l’Allemagne), 98% du gaz naturel, 100% du charbon et de l’uranium, mais dans une moindre mesure. Le choix stratégique du nucléaire (56 réacteurs sur 18 centrales) pour produire de l’électricité (70% du mix électrique) lui permet de satisfaire 40,3% de ses besoins (mix énergétique 2019), un record en Europe :

55,5% de l’énergie consommée est produite sur le territoire.

Production d’énergie primaire en France : 1428 TWh (2020 – Source : Ministère de la Transition écologique)

- Nucléaire (75%)

- EnR (24%)

- Énergies fossiles (1%)

Des objectifs 2030 plus ambitieux

Les objectifs fixés par la Commission européenne viennent d’être revus à la hausse : ils visent à porter à 45% la part des EnR d’ici 2030, contre 40% jusque-là. Le niveau des émissions de GES devra quant à lui avoir baissé de 55% par rapport à 1990.

Pour relever ces défis imposés par l’adaptation au réchauffement climatique, la part des EnR dans les mix énergétiques et électriques européen et français va devoir fortement monter en puissance. Accélérer la décarbonation des économies nécessite de produire davantage d’électricité verte. En s’appuyant notamment sur l’énergie solaire photovoltaïque que l’UE veut booster en doublant le nombre d’installations d’ici à 2025 via un allègement des procédures administratives.

La transformation du système énergétique européen s’accélère. Elle va nécessiter 210 milliards d’euros d’investissements supplémentaires d’ici 2027.

A savoir : Mix énergétique, quésaco ?

Le mix, ou bouquet, énergétique désigne la répartition des différentes sources utilisées pour produire de l’énergie, à l’échelle d’un territoire. Il y a les combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel), dont les quantités diminuent au fil de l’exploitation, le nucléaire, et les énergies renouvelables, inépuisables (solaire, éolien, biomasse, hydraulique, géothermie).

Quant au mix électrique, il concerne la répartition des sources d’énergie utilisées pour produire de l’électricité.